調色、後期與審美

- Published on

|

|---|

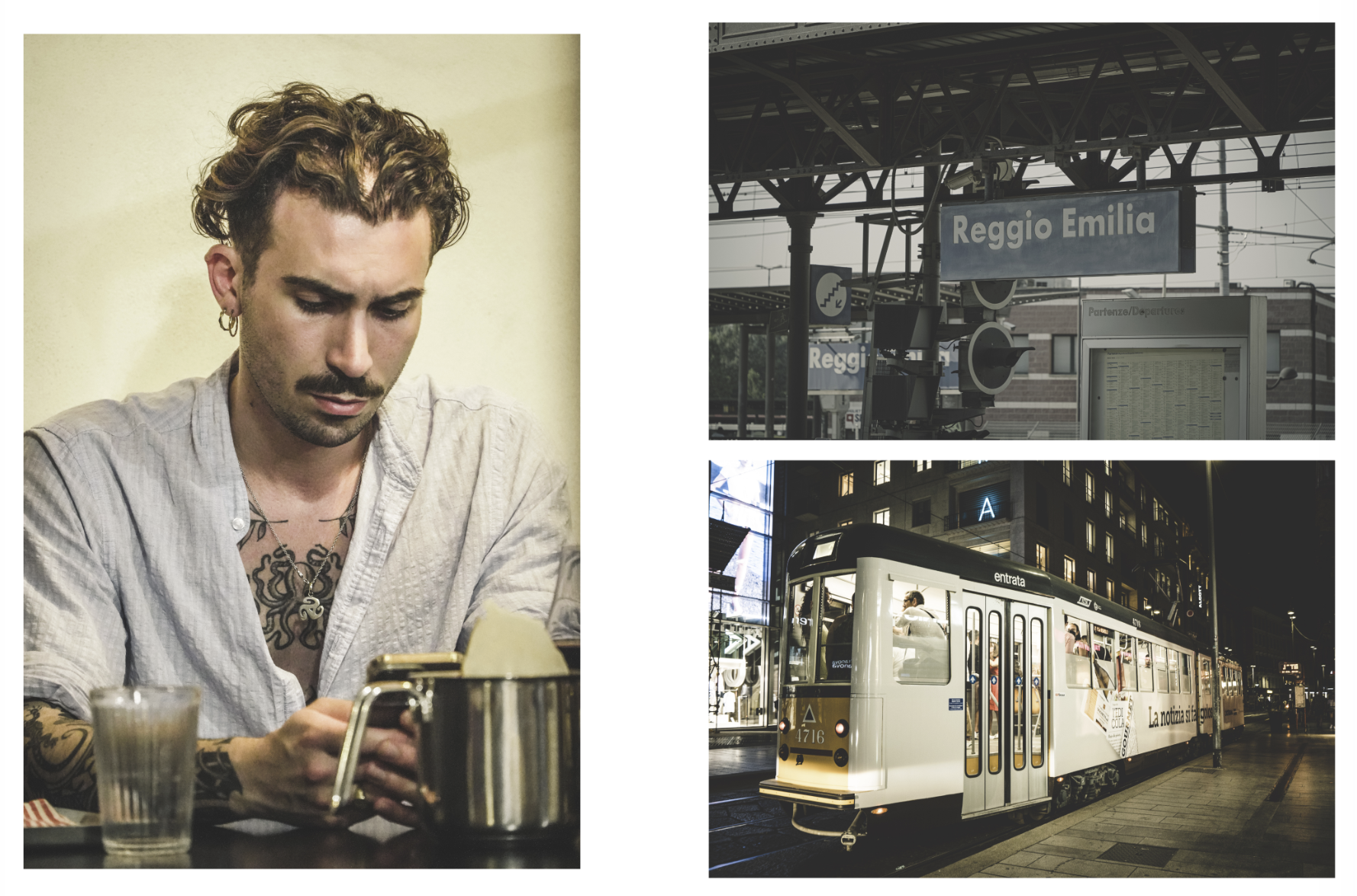

| 最近很喜歡的青黃色調 |

翻看之前高中與大學拍的照片,發現當時有著很明顯的偏好:高色彩飽和度、高陰影、人像輕微過曝,後設來看確實很青春。最近點了一下 Lightroom 的技能樹,發覺現在的審美觀與之前差異極大,在幾個點上甚至完全顛倒,條列式的記錄一下最近調色的心得與對拍照的一些新理解。

有關後期

- "修圖" 這兩個字本是中性的,不要只理解成少數審美偏差的妹子把自己修成白幼瘦的狹義概念。一張照片需要修圖有兩個最基本的原因:從具體來說,現代科技在記錄影像資訊的時候,會用某個函數轉換,讓同樣的感光元件能記錄下更多光的資訊,而這需要一個反函數去解讀它,在照片上是 color profile,在影片上就是 LUTs,直輸通常是不可用的(當然凡事都有例外,聽說 Hasselblad 的 X2D 的直出是不用調色的,那是一種鈔能力);從虛無飄渺來說,眼見不一定為實,我們通常想要的是腦袋回憶中的那個畫面,而回憶與實際何者更為真實,這是個哲學問題。

- 現在能理解一些前輩所說的,就處理照片而言,Lightroom 已經幾乎可以幫你處理成任意想得到的樣子,但是,有別出心裁的想法與好的審美才是困難的。

- 修照片是一種痛苦並快樂著的狀態。首先應該先花一段時間,回憶拍攝的狀態與心情,比較容易有個大方向。例如夏天的威尼斯是色彩濃郁的,我會往高飽和度與輕微過曝去調;全黑是柏林的審美,色調能往陰暗一點給;與 Doris 出去玩的回憶是雋永的,所以我在修她的照片很常給一種夕陽時分偏黃的色調;比較陽剛的人給青黃暗調通常效果很帥;女生給人青春與美好的意象,所以能給的更明亮稍微一點點的朦朧,諸如此類。總之先花點時間,先想好一組照片想要的風格是在修圖上是很值得的。另外,還能播一下當時聽的音樂,這方法頗能幫助我自己進入狀態。

後期的 SOP

- 看那一次的拍攝情況,垃圾太多就直接挑能用的給評級,只處理有評級的,修完輸出後,能直接把原始素材清理掉。如果垃圾不算太多,先全給 1 分,把明顯不可用的刪了,給有潛力放在平台上的給 3 分,給私人的 5 分。rating、flag、color 等標示工具可以把照片分的很細沒錯,但分太多類別反會很亂,現在習慣就分成這三類。

- 進 develop 模式,先重置水平再做二次構圖。這是重中之重,很多垃圾能透過二次構圖起死回生。

- 接著處理曝光跟白平衡,多數問題可以透過簡單的調整曝光去解決。

- 拉高 shadows 與降低 highlights 很常同時使用。

- 套 preset。常用的 preset 其實不很多,完全沒有買 preset 的必要,特別喜歡某些風格都是能自己建立的,限制還比較少。preset 純粹是拿來省時間用的,因為套了後很多東西還是要調,所以其他功能還是要稍微懂。內建的 preset 其實已經很不錯用了,adaptive 那邊能智能的調天空有點強。

- 某個顏色太過了,能在 color grading 那邊往反方向拉一些,通常也會在那邊微調 shadows、midtones、highlights 的曝光。

- 給人物上 brush,通常會在臉上多給 0.5 曝光。

- 銳度往上拉,有噪點的可以在這邊去一下噪(如果故意要有噪點的話就例外),然後去噪能給人臉一些磨皮的感覺,能視情況使用。

- 以上是基本的流程,一組照片全部修完之後,會再跳回 Library,全部套上鏡頭與光學修正的 preset,這需要放在最後。

- 修圖是一個無止盡的過程,但存在二八法則,也就是一張照片花的前三分鐘影響比較大,要修到哪裡算完成就是投入產出比的問題了。

有關審美

- 底片機比較是一種過時的情懷。不過懷舊是人之常情,從腦科學的角度去看,大腦有遺忘痛苦記憶的機制,所以過去總是相對美好的。在拍照這件事情上,我傾向於擁抱技術與進步:有數位就不用底片,有彩色就不用黑白。當然,我知道很多人不這樣想。

- 每家底片廠搭配不同的藥水,會有其獨特的風格,但如果我們追求的是那種風格,可以在後期透過調色與加上底噪去完成。在能做出一樣的東西的前提下,數位檔案還給我們更多的可能性。

- 黑白容易給人一種雋永的感覺,背後的理由我猜,其一是情懷,其二是因為去除了色彩這一維度的資訊,觀看者會更專注在構圖上,正如把眼睛閉上耳朵會更靈敏一樣。不過這手段稍嫌暴力,能出奇,但需要守正。總之,很常是原圖我沒有對好焦,或構圖很亂的時候,我才會調成黑白,作為投機取巧的做法。

- 在沒有一個明顯想要的方向時,低飽和度、暗處偏亮、輕微過曝,再給微微的青黃橙調,是我近期的審美。前三者組合起來容易有種距離感,之後的青黃橙調,可以平衡這種距離感。

- 距離感這東西,常有人會用日式小清新這詞彙描述,但這詞彙的濫用,我看起來是很不順眼的,因為那是一種很不準確且稍微有偏差的描述。如侘寂風、現代風、古典風、工業風、北歐風等等,原先這些詞彙背後都有一套美學系統與生活方式,但往往被人過度的簡化及誤解。除了少了對其背後生活方式的認識,也把貧乏當作簡約。

- 在思考審美這件事情上,我有了新的辨認虛無主義者的標準。因為在談何為美的時候,只有少數人會有堅持,會堅持 A 比 B 更高級,存在一套更好更至高無上的美的標準,當然,這群人肯定不是虛無主義者。其實我蠻佩服的這種人,畢竟在現在的主流社會比較不討巧。另一方面,有另外一群人相信,你可以有你美的標準,我也可以有我的,帕華洛帝的歌劇不比抖音歌高級,達文西的畫跟街頭塗鴉具有同樣的藝術內涵,舉著各美其美美人之美的政治正確的旗子。至於後者是不是該被歸類在虛無主義者的行列,我認為可以用態度與追求去區分:如果只是隨意的附和脫口秀跟傳統相聲一樣好,但說不出細節,只聽過相聲沒聽過脫口秀,或是只聽過脫口秀沒聽過相聲,就給出這樣的結論,是為虛無主義。但相對的,有更少一部分的人,他們聽了很多相聲,也聽了很多脫口秀,在沒預設立場的仔細地思考後,確實自己無法總結出個高低,就不應該被打入虛無主義。而最後這一種人通常比較有趣。