兜里空空 滿腦理想 天天向上 (2022 Q3)

- Published on

- 六月底去了一趟歐洲,因為員成大大跑去Ulm做研究,慕尼黑的房空了出來,本著物盡其用決不浪費的優秀傳統美德,即使花費來回機票也必須解決這不效率的嚴重問題 😛

- 過客的身份回歐洲一趟更新了許多想法。例如更深刻的感知到,在歐洲生活與工作的最大好處,不是薪水,不是假,不是生活條件,而是一種「自在感」。因為文化隔閡,社會上很多亂七八糟的訊息不會傳遞到身上;因為無親無故,不會有人在身邊胡亂的指手畫腳,人與人之間有一個更適當的距離;因為是局外人,做些亂七八糟不合符社會習慣的事情也容易被理解。

- 留學生之間的多樣性其實是很差的:中產的背景,偏左派的價值觀,奔著更好的物質生活與職涯發展過去。或留或走是個常見的煩惱:國外生活不好混(天花版低)也混不好(文化語言不是一時能學習的)時,常常處於一種騎虎難下的尷尬。真能夠毫無猶豫做決定都是狠人。

- 閒來無事時,想了一些瑣碎生活上的兩難:一、大熱天到底要不要穿長褲呢?不穿吧,會曬到想讓后羿爺爺再橫空出世幹活一下;穿吧,又熱到會懷疑人生,想把反核電的群眾全都抓了。二、在行人與腳踏車共道的路上,騎著腳踏車的,從後方遇到行人到底要不要按車鈴呢?按了吧,好像有點粗暴的要別人閃開;不按吧,我自己就很常被默默騎過去的腳踏車嚇到。自動駕駛都L2了,自行車能不能也來點簡單科技解決這問題?三、主食不小心弄太多的時候,到底要不要弄更多下飯的菜來配完?不加吧,食之無味,加吧,又更是吃不完。我總覺得,我日常花太多時間在想這些無聊的問題,導致到現在還是一事無成的QAQ

- 發現自己一個習慣:當我心情特別好,或是特別壞,總之在光譜的相對極端的時候,我會打開IG跟Wechat,把當時能看到的限時動態跟朋友圈讚過一輪,心情好的邏輯是,我太快樂了,來,讚一波,跟大家分享一下我的快樂;心情差的邏輯是,這社會的生活環境好惡劣,改變必須由自己做起,來,讚一波,來關心一下大家。

- 台北的健身房很病態,很常是要綁約一兩年的,申辦會員時,還有一筆手續費跟一筆入會費,且都是大於等於一個月月費的,歸類在我不懂但我大為震驚的類型。以至於我在參觀環境的時候,看到每一位在裡面運動的人,都想走過去問,難道你們就不會對這麼詭異的制度提出一點質疑嗎?那天下午看了三五家之後,秒選了一家按時間計費的,1.2 NTD/min,雖然硬是比中南部貴了兩成,不過不綁約、沒推銷、有人工草坪、加上有個隨時能看到入場人數的App,讓我在選擇上沒有懸念。再之後,我跟朵瑞斯的溝通去運動的方式變成:我今天訓練了50塊,累到爆。

- 從今年開始,台灣的防疫做的就跟垃圾一樣。之前做的很好的時候,該吹就吹,但現在做的很爛,該嘴就嘴。例如回國3+4的4能出門但卻要住同一個地方,例如運動吃飯不用口罩但走在路上還要戴口罩,即使有著那麼高的疫苗接種率。之前的我可能會想,可能有大局觀的考量,可能因為我沒有公衛的背景知識等等;但我現在更尊重一件事情的基本常識,並能使用那些基本常識做出判斷:傻逼政府弄出來的政策。

- 選舉要到了,台灣社會就能常常見到一些光怪陸離的事情。例如地方議員的參選人,酒駕被抓之後,道歉時很常用「我做了最壞的示範」的說法,就好像他真的覺得自己示範了什麼一樣。又或A明顯是在嘴B論文造假,但媒體就能從炫耀學歷的角度斷章取義,到最後得到學歷不分高低這種政治正確的垃圾結論。

- 世界上有很多事情,沒有任何科學根據,但我還是默默迷信著,例如:沒有吃飽就不能幹活、沒有睡飽就不能幹活、啤酒沒有熱量、重訓3組x12下越後面越累的那幾下才是真的訓練、吃完鹹的一定要配甜的。

- 薪水之所以變成一個禁忌話題,原因是有太多人不明白,薪水只不過是一個資本社會上,用來衡量某個生產環節供給需求狀態的指標,而不是拿來衡量一個人的價值。

- 最近腦袋在放空的時候,不斷會浮起講這幾句話:一是馮唐說的「不著急、不害怕、不要臉」,二是Ann Kim在領James Beard獎項時說的「fuck the fear」,三是之前電子學朱士維老師說的「眾生畏果,菩薩畏因」,四是王京很久之前明信片上寫的「莫愁前路無知己,天下誰人不識君」,五是的無限循環播放的〈我沒有太多〉中的一句「好多想法湊不出個講法,但說了會有誰在意」。而這可能側面反映了我的狀態。

|

|---|

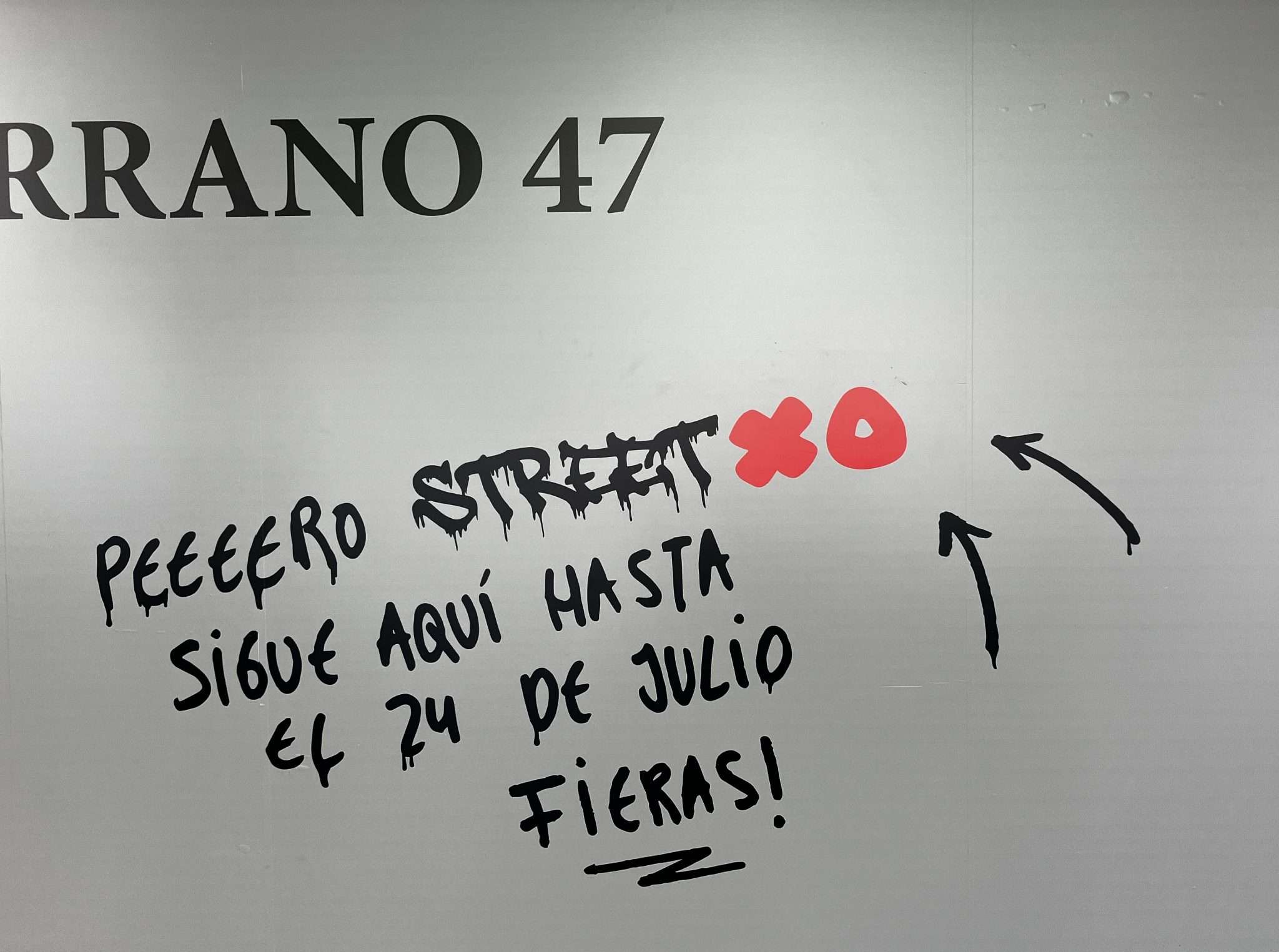

| StreetXo,一家期待了好久的餐廳。不給預約,想著25號去吃,結果它24號永久歇業... |