是枝裕和君

- Published on

|

|---|

| 70th Berlinale |

已經來柏林一段時間了,初來乍到一段時間對柏林沒有任何好感。我剛來的時候溫暖的季節剛過,日照時間也一天天的減少,對北回歸線長大的我很不適應。當地人民的友善及 A-1 德語水平,加上前任房東的給舒適環境和對學習的熱情,我幾乎每天早出晚歸,學校自習室的那一畝三分地就是我精神與自由的堡壘。沖壺熟悉的高山茶,看其他同學對無關緊要課程的焦慮,這是我最大的享受。

三月的柏林影展才讓我意識到,這骯髒混亂的城市每天都有新奇的活動表演上演著,跟十年前去紐約的印象一樣,就像榴槤,有人覺得很臭有人覺得很香,我漸漸意識的柏林的魅力。

買了李安、賈樟柯的專場,還看了蔡明亮的《日子》以及賈樟柯的《一直游到海水變藍》,那時歐洲的疫情正山雨欲來,這幾場亞洲觀眾的密度使之成為最安全的選擇,起碼我這樣說服我自己。

蔡明亮的《日子》的慢節奏與無對白,深深打動當時的我,可能是映射到在異地留學的日子。我確實能一整天不跟人說話,德語的地鐵廣播聲與廣告對我來說也是無意義的背景雜音。看著李康生一開始那抽著菸啥也不做的樣子,我彷彿觸碰到了生活與人生的真實。

在十三邀中看過賈樟柯與許知遠的對話,《一直游到海水變藍》這紀錄片我就是想看余華,其實他在裡面說的故事,我都已經聽過了,有點失望,就是看看海鹽的真實樣子。

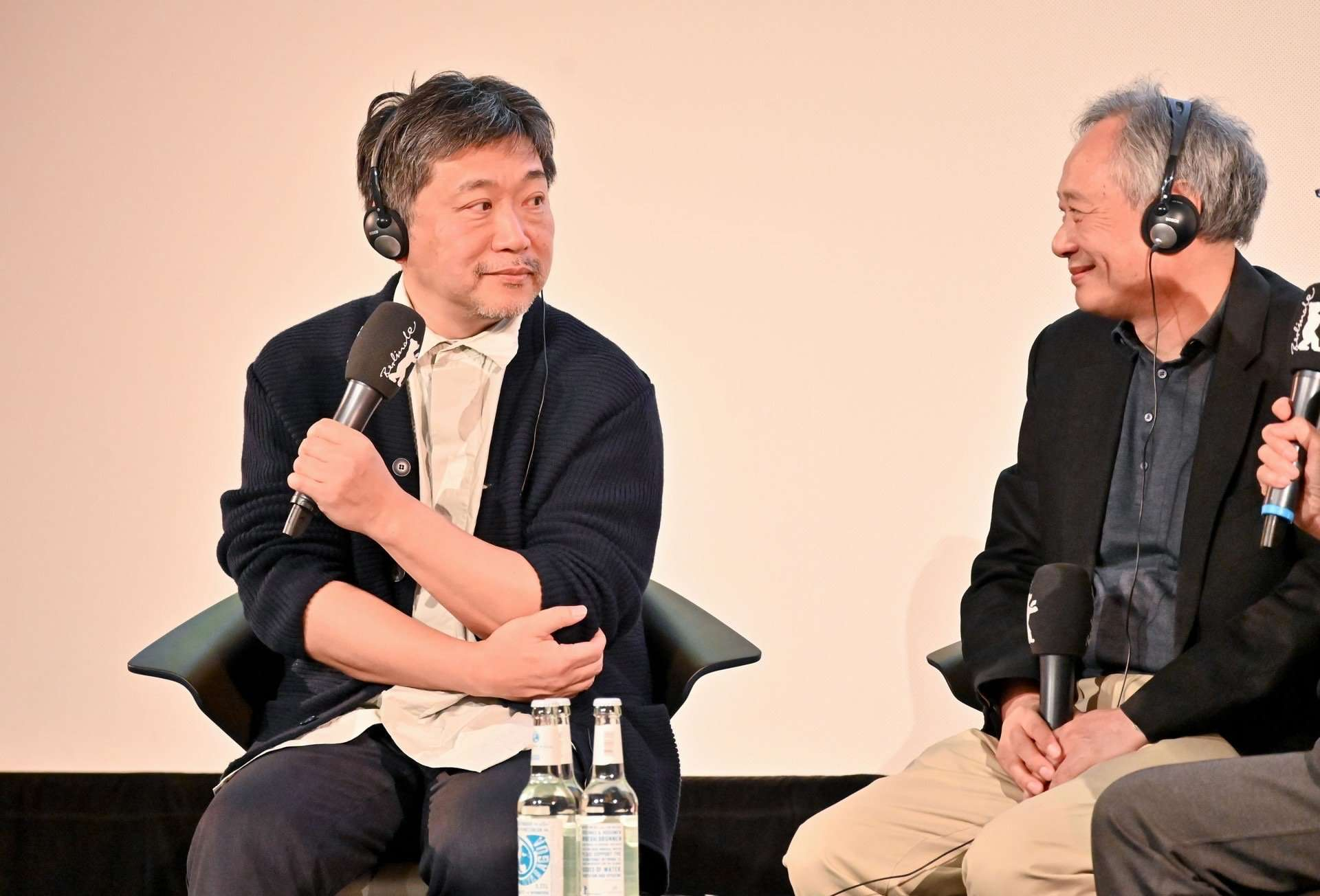

當同學跟我說與李安對話的是是枝裕和時,我以為她不小心打了兩個是,我錯了,很抱歉。現場不租耳機的我雖然聽不懂是枝裕和說了什麼,但我被他的人格魅力瞬間圈粉了。那是種能穿越語言隔閡直擊心靈的真誠,能感受到他對電影的虔誠,對真實的追求,以及對意境的執著。回過頭想,李安、是枝裕和、賈樟柯這三人很像:說話都儒雅,看這世界的角度都特別溫柔,有著清楚知道一切的不美好的狀態下,還是追求著美好的那份慈悲。

當天看的《下一站天國》很特別,不是特別懂,但整體很詩意,很東方,很美。接著也看了他幾乎所有的作品:《無人知曉的夏日清晨》、《小偷家族》、《步履不停》、《如父如子》、《比海還深》、《海街日記》。

就如余華寫《活著》的文字,是枝裕和的電影語言簡單純淨又有味道。真實的生活是平淡的,但平淡的東西很難表達,你必須填充更多的細節,讓整體不致於沒了主題。而最簡單暴力的方式就是濃縮,而願意挑戰描繪平淡就是匠人與凡人的差距。

也符合他溫柔的性格,看他的電影是沒有壓力的。不知道你會不會有這樣的感受,有些導演的電影很明顯地充滿了各種隱喻,是張狂地,動態的,讓人不明覺厲的,看起來壓力很大,哪邊沒看明白就有種挫折感。而與之相對,是枝裕和的東西向面平靜的牆,你拿多少生活觀察向它扔去,它就會回饋給你多少東西,是多是少都沒關係。

所有作品中,我最喜歡《海街日記》,雖然不是重要的鏡頭,但淺野鈴坐在自行車後座,穿過兩排櫻花樹的那畫面,我感受到一種寧靜又心動的感覺,有時候就是不想體悟什麼大道理,而只想安靜的感知生活中單純的美好事物。

也可能是樹木希林的戲份比較少。你知道的,他的作品常用同一批演員:阿部寬、中川雅也、樹木希林,加上同樣東方的基調與平穩的拍攝剪輯,所以一口氣看下來的我有時會有些混亂,怎麼這黑暗下流的阿伯突然變得陽光有智慧了?

我最怕害怕樹木希林的角色,怎麼說,她就像把隨著歲月打磨到鋒利的日本刀,溫柔、沈穩又含蓄地切開生活,讓我們看到不願面對的真實。厲害到讓我毛骨悚然。

網路上影評或是誰誰說電影很容易可以找到他作品的精簡解讀,不過還是推薦花時間去看原先那一兩小時的完整故事,希望你也能和我感受到一樣很美的東西。