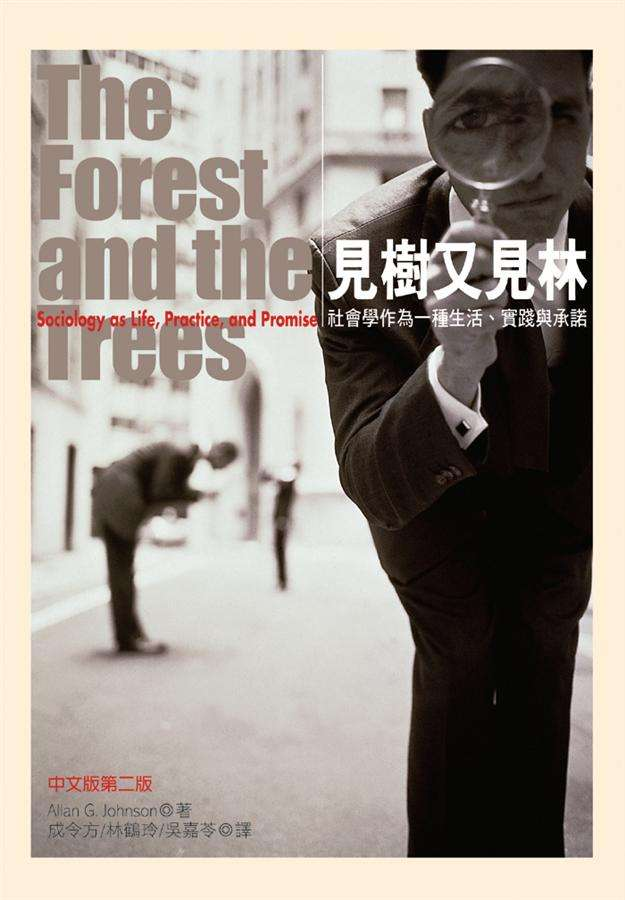

見樹又見林

- Published on

對我來說,社會學一直是很有趣的學科,但我發現的太晚,沒機會在大學多聽些課,系統性的學習;現在精力又不允許,只能看看一些科普書籍以慰藉,而此書是社會學入門的經典書。我喜歡條列式的整理筆記,反正給自己看,這樣比較簡潔。

- 社會學要研究的,就是我們身處其中的世界,以及我們與世界的關聯。此處社會學三個字改成物理學看起來也沒毛病。

- 差異是被用來成為特權的基礎。所以不同階級都會想 signal 專屬於自己的訊號,例如襪子配涼鞋。

- 個人主義使我們彼此隔離,促發分離你我的競爭關係。個人主義式的思考方式,會使得我們傾向完全以個人的內在來看待社會的運行,然而,這對瞭解社會生活並無太大用處。只看個人是不夠的,得見樹又見林。

- 一個體系會藉由鋪成「阻力最小的路(a path of least resistance)」來影響參與者的行為、感受,以及決定。

- 兩個體系間,阻力最小的路有衝突時,社會學上稱為「角色衝突」

- 個人的累加並不一定會造成體系的改變。自身的善良,不一定會讓社會變得善良;但如果我們自己邪惡無恥油膩,這社會確實就無恥了一點點。老羅說:我們來到這世上,都是註定要改變世界的。

- 用符號去建構真實,是人類之所以能成為人類最重要的關鍵。這思維層次,三杯下肚之後比較能理解,估計是我沒啥天賦。

- 文化的總體其實是人類豐富潛能想像的產品。我們活在觀念的網路中,編織網路的纖維是我們自己創造出來的。在人類歷史上,能錨定他人觀念的人,我們稱之大神。世界是由為數不多的神所架構出來的。

- 當我們在生活上經歷某些戲劇化的改變時(例如開始第一份工作、結婚、有小孩),經常會覺得迷失,是因為我們在一個或多個社會體系中的結構位置改變了。例如工作使我們有了上級、結婚有了另一半、有小孩多了一個家庭成員及責任。

- 法律學者提醒我們,一個人在進入法院前的言論意見,經常與其擔任法官職位以後的投票傾向沒有多少關聯。這是因為最高法院法官的崇高地位,對任何擔任此職的人都加諸了強而有力的限制,這是一個人在還沒有擔任之前無法體悟的。換了位置肯定會換了腦袋,不換的才不正常。

- 高犯罪率不代表人們缺乏他們所需的東西,而是缺乏那邊旁人都有,文化價值告訴他他應該有,而他卻沒有的東西。雖然扭曲,但真實無比。Marketing 的核心就是這回事。

- 貧窮的本質是結構性:你告訴一個人只要努力,就能脫離貧窮,那是個人式的,社會上總會有其他人補上那個貧窮的位置。只要資本主義這個結構不變,貧窮就會永遠存在。私以為,此問題遠比地球暖化重要的多。

- 資本主義肯定產生(階級、貧富)衝突,政府是一個用來維護秩序的手段。而 21 世紀開始使用一些不明顯的軟性手段,諸如社會福利政策、失業救濟…等等。換言之,這些福利對既得利益者是不能省的,右派者可以細品這道理。

- 美國典型的家庭安排總是以一個壁爐為中心,因為那裡是唯一的溫暖來源。很婊,但我喜歡。

- 想像社會關係時,腦中要有一齒輪的畫面:我們總是處在很多比我們更大的社會體系中,然後這些體系又參與一個更大的體系。

- 有意義基礎的舉動稱之為行動,而行動就是我們與其他人互動、參與社會體系、社會生活的基石。

社會學思考體系的核心是:每一件看似理所當然的事情背後,通常都可以找出那條阻力最小的路,所以不要把很多事看成理所當然。若能做到如此,所有事物都會變成現象,這樣生活起來就會很有趣。我們參與每個事件,都要往回推到更大的體系去看,諸如社會、國家、種族、21 世紀。像是把一個點放在一個多維的座標上去描述,變數與變數之間就有很多故事了。